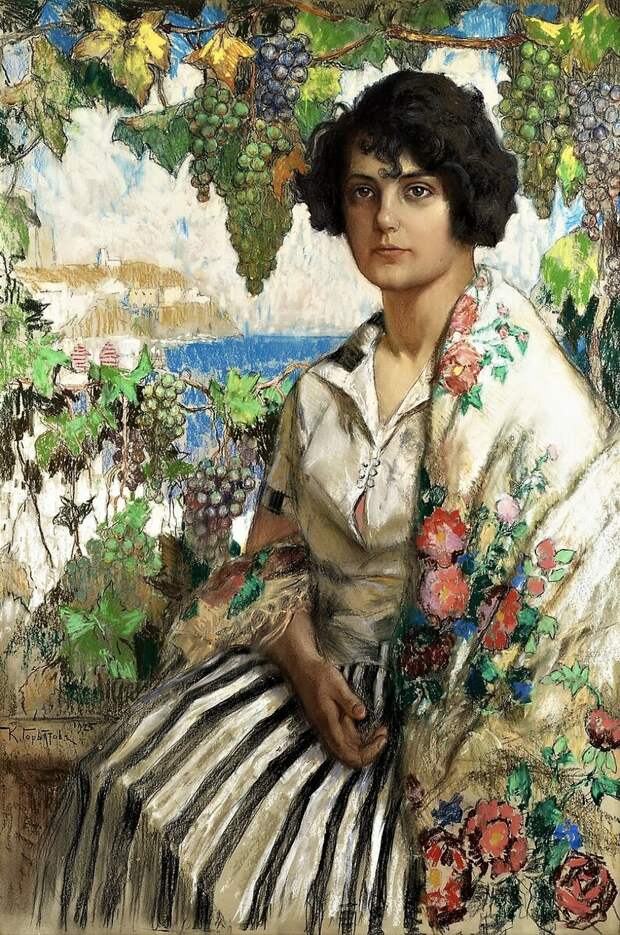

Гуашь и акварель, карандаш и уголь — художник преуспел в каждом из этих стилей. Москва и Рим, Рига и Берлин — повсюду его работы ждали высочайшие оценки критиков и признание зрителей.

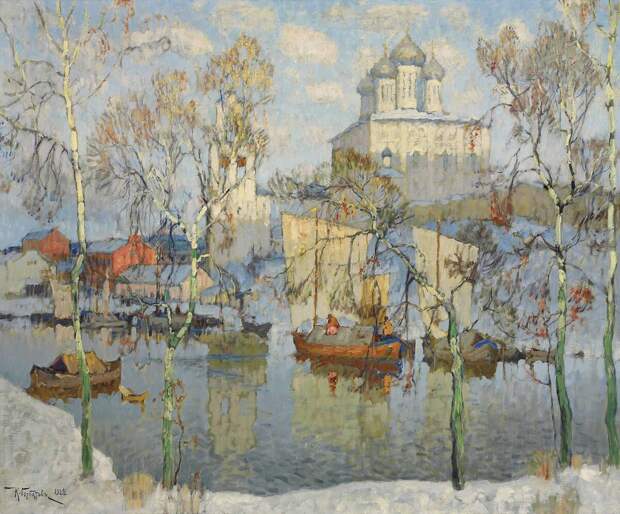

Нетронутый природный ландшафт и затейливая старинная архитектура, горделивый разбег морского простора или неспешные речные волны, огибающие лесистый берег — он умел вдохнуть энергию жизни в каждую из своих композиций.

Уроженец Самарской губернии, с ранней юности глубоко и нежно любивший величественную красоту родного края. В 1896 году он отправляется в первое из множества путешествий, которыми будет полна его биография. Его путь лежит в политехникум города Риги, где юноше предстоит постигать науку градостроительства. Параллельно будущий мастер совершенствует навыки живописца, приобретённые в бытность учеником мастеровитого самарского художника Бурова. Для этого он посещает рижскую студию мастера Кларка. Именно здесь (по нашему скромному мнению) состоялись его самые первые, весьма робкие шаги на пути самостоятельного осмысления стиля импрессионистов, в тот момент набиравшего популярность в Европе.

В 1904 (по другим сведениям — в 1903) году наш герой поступает в столичную императорскую Академию, где сперва учится на архитектора, а затем переводится на художественное отделение. Непростое решение, оказавшееся судьбоносным.

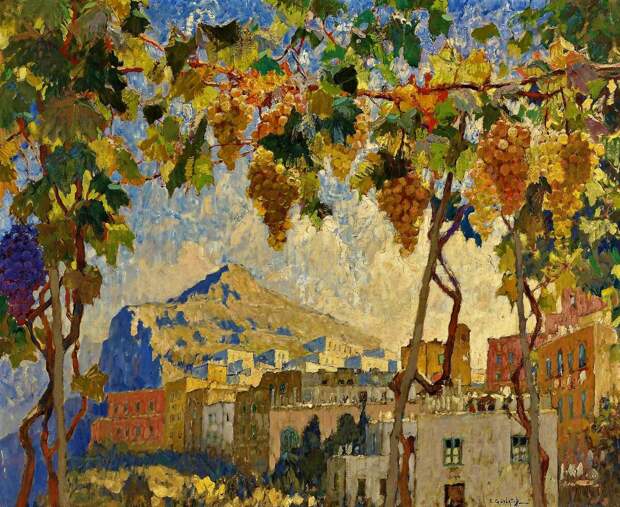

Этот дуализм глубоко символичен. Именно жанр городского пейзажа, объединяющий в себе оба увлечения художника (живопись и архитектуру), в конечном итоге станет его «визитной карточкой», прославит имя и сделает бессмертным творческое наследие.

Гармония природных и рукотворных элементов, присутствующих на его картинах, бесподобна. Такого эффекта единого, цельного пространства, где одновременно поселились и безмятежный романтизм Куинджи, и остроумная наблюдательность Репина, и конечно же очень многие новации, позаимствованные из стилистики французских современников-импрессионистов, — нам крайне редко доводилось наблюдать.

Сам герой нашей сегодняшней статьи характеризовал свои работы не иначе как «торжеством». И с этим утверждением не поспорить. Даже на тех полотнах, что явились результатами итальянских пленэров мастера, царит возвышенно-праздничная атмосфера, при этом начисто лишённая (при всём глубочайшем уважении к творцам с Апеннинского полуострова) «фирменного» итальянского пафоса. А ведь именно в Риме (около 1912 г.) и на острове Карри наш герой окончательно «отшлифовал» свой живописный стиль. Итальянский вояж привнёс в творчество маэстро дополнительный колорит, «напитал» картины солнечным светом и сильными «восклицательными» интонациями, а также сильнее «сместил» техническое исполнение работ в сторону постимпрессии. И всё же это был очень «русский», то есть очень личный, неспешный, вдумчивый взгляд на средиземноморскую природу и городские ландшафты.

Таким было всё его творчество. Он как никто иной умел наделять монументальное — грациозностью, хаотичное — умиротворением, а обыденное — живостью неожиданного, нового «прочтения». Яркий, утонченный, разносторонний, умевший говорить на языках множества стилей, он писал свои шедевры широко и смело, разнообразно и вдохновенно, никогда при этом не «теряя из виду» желаемый конечный результат. Именно поэтому его живописные труды ощущаются зрителем как цельные, законченные и очень искренние авторские высказывания, что уже само по себе — немалая редкостью в таком жанре как пейзаж.

Художника звали Константин Иванович Горбатов. Его имя не слишком известно в среде отечественных ценителей живописи. И это вполне объяснимо, если учесть всю трагичную неоднозначность его биографии. Особенно — её финала, состоявшегося в мае 1945 в освобождённом Красной Армией Берлине. Свои работы он, тем не менее, завещал нашей Родине, и многие из них сегодня находятся в музеях России.

Свежие комментарии