Давида Альфаро Сикейроса в детстве звали коротко - Хосе. Позже, уже взрослым человеком, его стали называть Давидом.

Давид был юным библейским героем, не побоявшимся выйти на поединок с устрашающим Голиафом. Что же толкнуло Хосе оставить себе это обязывающее имя? Может быть, то, что оно сразу заставляло вспомнить о знаменитой скульптуре Микеланджело, которая некогда стояла перед Палаццо Веккьо, а сейчас покоится под прозрачным куполом Флорентийской академии?

Очень возможно: ведь Хосе был художником, и любовь к Микеланджело он пронес через всю жизнь.

Но наверняка была еще одна, более глубокая причина. Хосе знал, что в нем заложены громадные силы, знал, что всю жизнь будет стремиться к решению непомерных для одного человека задач и неустрашимо ввязываться в бой с "превосходящими силами противника". Но ведь в этом стремлении, в этой неустрашимости и заключается сущность легендарного образа Давида!

Однако справится ли Сикейрос с поставленными задачами? Не станет ли он просто неудачником, как сотни других, не сумевших рассчитать свои силы? На это ни он сам, ни кто-либо другой ответа, конечно, дать не могли. Правда, школьный товарищ, по прозвищу Трипингас, утверждал, что Хосе везучий и что ему будет везти всю жизнь, но кто поверит ушастому, веснушчатому несовершеннолетнему оракулу!

Через несколько десятилетий немолодой, много испытавший, запертый в одиночную тюремную камеру Сикейрос вспомнит пророчества Трипингаса. Вспомнит и согласится с ним. Да, ему в жизни повезло.

Повезло, как Давиду, который все же убил Голиафа. И повезло по праву, прибавим мы. Вся удивительная жизнь Сикейроса, в удивительной стране, в удивительное время,- подтверждение тому.

«Сикейрос всегда говорил, что самое главное для него – это повседневный творческий труд художника. Работа была его подлинной всепоглощающей страстью. Когда он был увлечен очередным полотном, то уж ничего не замечал: отказывался от еды, мог работать и день, и ночь – по 18-20 часов в сутки. Про него нельзя было сказать, что он рисовал. Он сражался, он воевал, тем более что чаще всего пользовался в работе не кистью, а пистолетом-пульверизатором. Я не помню, чтобы Сикейрос делал заранее наброски своих фресок. Он подходил к чистой стене и начинал импровизировать, выплескивая на нее огнедышащую лаву красок. И самое главное: его картины, его фрески действительно были борьбой, продолжением его политической деятельности. Он никогда не отделял одно от другого. А это нравилось далеко не всем…

Вспоминается такой эпизод. Это было в начале 30-х годов. Я с родителями жила тогда в Лос-Анджелесе. Туда приехал Сикейрос: его пригласили дать уроки настенной живописи студентам школы искусств. Движение художников-муралистов, родившееся в Мексике в 1922 году, уже получило тогда широкую известность и вызывало глубокий интерес. Местные власти попросили Давида расписать стену школы, выходящую на улицу. Сикейрос назвал свою работу «Митинг на улице». Он изобразил здесь группу протестующих рабочих и среди них нарисовал фигуру женщины-негритянки с ребенком на руках. Какой разразился скандал! Черная женщина среди белых людей! На церемонии открытия в стену летели комья грязи, в нее даже пытались стрелять…

То же самое случилось и с другой фреской. Она была выполнена Сикейросом по заказу богатого домовладельца на одном из зданий на улице Оливера, в самом центре мексиканского квартала Лос-Анджелеса. Заказчик попросил нарисовать панно на тему «Тропическая Америка». Он ожидал изображения земного рая, или «земли обетованной». Но для Давида тропическая Америка была континентом, который постоянно грабил и эксплуатировал северный сосед. Все это он и изобразил на своей фреске. И снова был грандиозный скандал, кончившийся тем, что роспись залили асфальтом, а самого художника заставили спешно покинуть США.

Но Сикейрос не унывал. « Злобный вой моих противников, - говорил он, - мне дороже похвал. Раз реакция меня ненавидит, значит, я на верном пути».

Быть женой Сикейроса – значило жить рядом с огнедышащим вулканом, идти навстречу бурям и ураганам, пробиваться сквозь джунгли, подниматься на вершины Гималаев и спускаться в глубокие пропасти…

Мне кажется, что рядом с ним я прожила не одну жизнь, а двадцать, настолько наполнена была каждая секунда его бытия, столько было встреч, впечатлений, неожиданных открытий и незабываемых путешествий.

В молодости я была журналисткой и в качестве репортера крупной столичной мексиканской газеты «Насьональ» писала с места боев гражданской войны в Испании. Мы с Сикейросом были знакомы давно, а Испании встретились, чтобы уже не разлучаться. В маленьком городке Сьюдад-Реаль – вблизи него проходила линия фронта, и его постоянно бомбили – состоялась наша свадьба. Гостями на ней были члены интернациональной бригады, а посаженым отцом – командир Сикейроса, испанец, команданте Модесто.

Во всем: в жизни, любви, работе – Сикейрос был неистов. Его называли Прометеем. И не случайно на его могиле – установлена пятиметровая скульптура Прометея из металла.

О его взрывном темпераменте ходили легенды. Он любил спорить, убеждать. Причем, чем сильнее его атаковали, тем сокрушительнее был отпор. Писатель Хосе Ревуэльтас как-то сказал, что, если против Сикейроса выступали «на коне», он выезжал «на танке». У него всегда была наготове мощная «артиллерия» аргументов. Но те, кто думает, что только страсть, только необузданный темперамент двигали им, ошибаются. Сикейрос умел быть и сдержанным, и хладнокровным. Именно таким я помню его в минуты опасности – тогда он великолепно владел собой и успокаивал всех окружающих. Его внутреннее благородство, врожденный такт не позволяли его страстям «выходить из берегов». Давид никогда не позволял себе ранить чье-то самолюбие, оскорбить чье бы тони было достоинство. Он был необыкновенно щедрым и гостеприимным. Очень любил принимать гостей. Был нежным и заботливым мужем, любящим отцом и дедом».

Анхелика Ареналь де Сикейрос

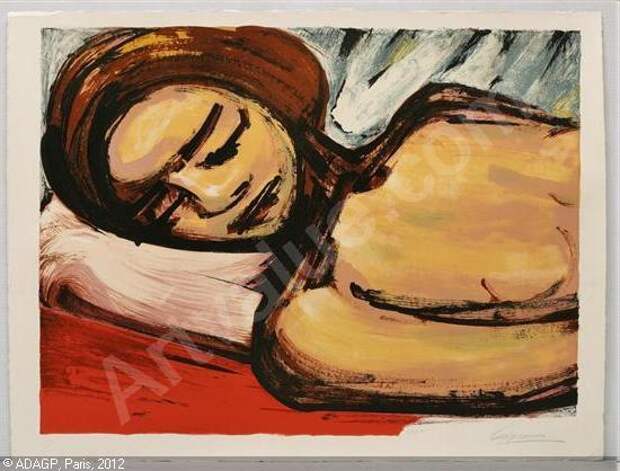

Портрет Анхелики

Предзнаменование. Анхелика Ареналь де Сикейрос

Из воспоминаний Сикейроса:

"В начале века еще сохранялась мода пышно расписывать потолки домов. Однажды и в наш дом пришли художники. На голове маэстро красовалась широкополая шляпа, на шее - пышный галстук-бабочка, правда, и то и другое было изрядно потрепано. Подмастерья, естественно, не уступали ему по виду. Они принесли с собой ящики с красками и другие атрибуты художников, пишущих маслом, - кисти, шпатели, линейки и тому подобное. Никогда ранее в моей жизни не происходило столь волнующего события. Я с жадным нетерпением ожидал их прихода и, чтобы постоянно быть подле них, сам малевал с утра до вечера, пользуясь тем, что отца не было в Мексике. Художники начали работу с того, что расстелили и натянули холст на рамы, скрепленные деревянными гвоздями. Я, как обезьяна, повторял все их действия с поразительной точностью: принес палки, вбил в них гвозди, натянул холст, разогрел столярный клей и смешал с испанскими белилами. Моя загрунтованная материя, как и их плафоны, должна была высохнуть в течение 24 часов.

Так и произошло. Но затем начались чудеса. Маэстро в огромной шляпе и пышном галстуке взобрался на козлы, уселся на них и с мастерством, которое меня просто ошеломило, стал рисовать гирлянды роз, а затем - маленькие фигурки по углам. Мое желание копировать его действия угасало с каждой минутой. Но ничто не могло оторвать меня от созерцания этого волшебства. Маэстро разукрасил комнаты моей сестры и брата Хесуса, затем превзошел самого себя, расписывая комнату отца, и достиг полнейшего совершенства в гостиной.

Приземистый, уродливый и чудовищно грязный, заляпанный красками человек стал моим кумиром. Я начал подражать ему даже в походке, что было весьма трудно, так как мой кумир хромал на одну ногу: не очень явно, но все же заметно ее приволакивал. Я, конечно, узнал, где находится лавка, в которой он покупал кисти, краски, клей, испанские белила, деревянные гвозди и все остальное. Узнал я и то, какие краски, продававшиеся в лавке, были стойкими, а какие, несмотря на их яркость, быстро выгорали.

Когда маэстро и его помощники собирались уходить, получив последнюю часть обусловленной платы, врученной им не слишком охотно нашей домоуправительницей доньей Хуанитой, я испытал чувство жестокого одиночества. Тем не менее, я кое-чему научился у художников, и с этим багажом уже можно было дерзнуть приняться за свою первую картину.

Однако напрасно пытался я, повторяя движения и жесты маэстро, воспроизвести почти каллиграфические завитки нескончаемого плюща и уж тем более - роскошные розы, сделанные легкими шлепками кисти. А о фигурах с глазами, губами и всем прочим и говорить нечего. Я даже усомнился в том, что бог предназначил для меня эту стезю - руки совсем не слушались меня. Но я был упрям и потому снова взялся за дело. Но на этот раз при помощи не кого-нибудь, а самого Рафаэля Санти.

Фармацевт из ближайшей к нашему дому аптеки наставил меня на путь истинный, подарив цветную литографию «Мадонны» этого великого итальянского мастера. Полагаю, что аптекарь - главное лицо этой истории - был человек образованный, потому что сказал мне примерно следующее: «Сначала изучи мастеров, а затем, падая и поднимаясь, сумеешь твердо встать на собственные ноги». Приняв к сведению сей рецепт - как-никак он был получен от аптекаря,- я взялся за дело. И стал писать, не прибегая к тому, что, как я узнал позже, называется работой по сетке, а копируя прямо «на глазок». Кстати сказать, мой отец потом с большой гордостью, при каждом удобном случае рассказывал всем: «Сын увеличил картину без всяких фокусов».

Так появилось мое первое живописное творение, написанное маслом, величиной что-то около метра в длину и семидесяти сантиметров в ширину. Позднее, уж не знаю как, оно оказалось у Марии Асунсолы. Нынешняя, а может быть, и предыдущая владелица картины вставила ее конечно же во флорентийскую раму, которая сама по себе достаточно впечатляет".

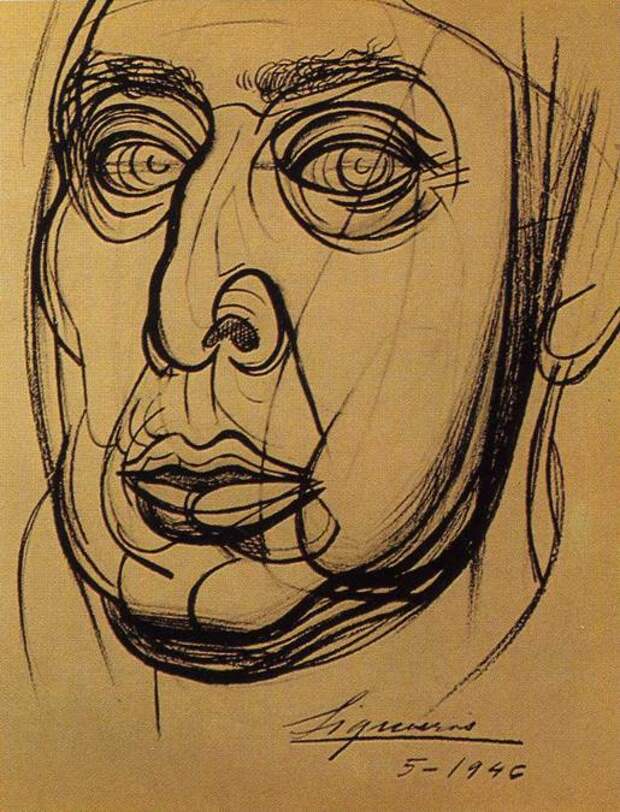

Автопортрет

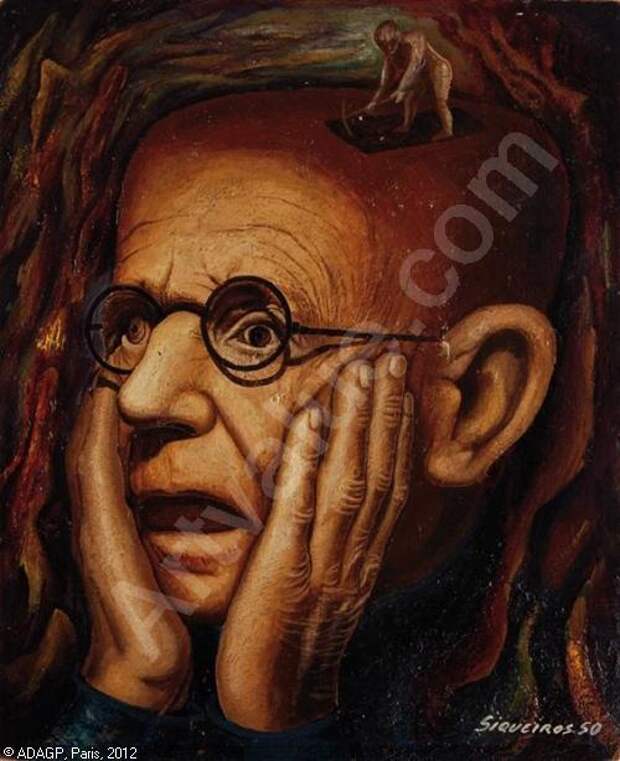

Автопортрет

Однажды в мастерскую к Сикейросу, устроенную в часовне, пришла старая крестьянка. Она попросила художника нарисовать ее портрет, на который дети и внуки будут смотреть, когда ее уже не будет в живых. Сикейрос согласился.

- А сколько вы с меня возьмете? – поинтересовалась крестьянка. – Вот наш фотограф берет за портрет три песо. А вы?

- Я возьму столько же, сколько и фотограф. Тоже три песо, - отвечал Сикейрос.

Крестьянка приходила каждый день, накинув на плечи шаль, которую она получила когда-то в подарок еще в день своей свадьбы, и сидела перед художником неподвижно по многу часов. Когда портрет был закончен, она долго рассматривала его, а потом сказала удовлетворенно: «Добротная вещь», и, достав далеко запрятанный кошелек, протянула художнику три песо.

Через много лет ей предложили за портрет сумму в тысячу раз большую, но старая крестьянка не согласилась. Портрет остался висеть в маленькой комнатке в Таско на радость внукам и правнукам.

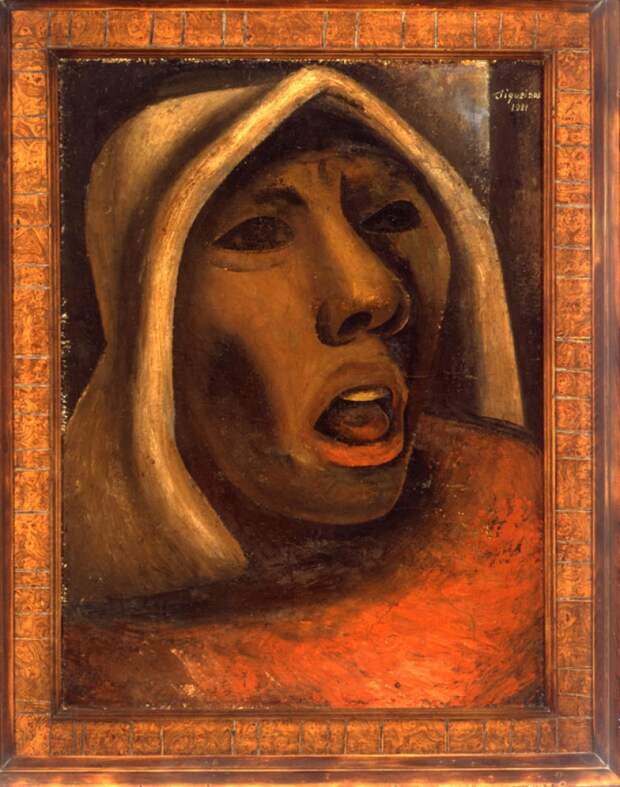

Пролетарская мать

Портрет сегодняшнего дня Мексики. Фрагмент

Голова женщины

Дитя-мать

В другой раз за Сикейросом пришел мальчик и сказал, что сегодня умерла его сестра, и отец послал просить сеньора сделать ее портрет. Отказать людям, которых постигло тяжелое горе, Сикейрос не мог. Но когда он явился с мольбертом и красками в дом умершей, то выяснилось, что родственники были уверены, что он фотограф. Сикейросу пришлось признаться, что соревноваться с фотографом в точности передачи модели он не может.

-И не надо, - сказал свое слово отец. – Вы сделаете портрет лучше, чем сделал бы фотограф. У вас есть сердце, и вы посочувствуете моему горю, а аппарат – бездушная машина.

Умершую одели в ее лучшее платье, посадили на стул, а чтобы она не упала с него, старшая сестра обхватила ее своими ручонками. Сикейрос приступил к работе. Впоследствии он признавался, что никогда в жизни не чувствовал большей ответственности за свою живопись, чем тогда, когда в окружении скорбно молчавших родственников писал портрет двух девочек, одна из которых была жива, а другая мертва.

Портрет мертвой девочки

Портрет Амадо де ла Куэва

Харт Крейн

Новая демократия

В 1935 году в Большом зале Дворца изящных искусств в Мехико состоялась публичная дискуссия между Сикейросом и Риверой. На дискуссии решался вопрос о роли национального наследия в современной монументальной живописи.

Дискуссия началась с доклада Сикейроса. Его голос звенел в огромном зале:

«Обращаясь к прошлому и вспоминая наиболее выдающиеся периоды истории искусства, нам приходится говорить о греческом и египетском искусстве, об индийском, китайском, русском или итальянском. Что же касается Америки, то здесь мы говорим об искусстве инков, или племени майя, или нахуа. Даже говоря о готике – направлении, несомненно, международном, мы должны согласиться, что есть готика французская, а есть немецкая и польская. И так всегда, когда речь идет об истории искусства.

Конечно, Дон Кихот был, прежде всего, испанцем, Фауст – немцем, а Пьер Безухов – русским, но это лишь исходные художественного образа. Замкнувшись в интерпретации национальных особенностей, национальных порывов – очень важных, не спорю, мы – никогда не доберемся до сути, которая, перерастая национальные границы, имеет общечеловеческий характер. …В нашей мексиканской практике можно встретить национализм маскарадно-искусственный, а потому условный. Этот внешний национализм ведет к творческому бесплодию. …Так, почему же мы, современные художники, должны постоянно оглядываться назад? Современный мексиканец не должен постоянно подделываться под своих великих предков только затем, чтобы показать всему миру свое мексиканское, ни на что не похожее мышление. Мексиканец, как и все другие народы, должен, прежде всего, принадлежать своему времени и с позиций сегодняшнего дня углублять национальное наследие. Художник либо себя делает сам, либо себя теряет».

Сикейрос высказал много упреков Ривере. Он говорил, что любовь Риверы к примитивам ведет искусство к катастрофе. Он обвинял Риверу в спекуляции на революционной теме.

Этого Ривера вынести уже не мог. Он вскочил со своего места в первом ряду, выбежал на эстраду, и… никогда еще Большой зал Дворца изящных искусств не слышал такой отборной ругани. Он обвинял Сикейроса в измене национальным традициям и в трюкачестве.

- Пока Сикейрос разглагольствует, Ривера творит! – закончил он.

Дискуссия с эстрады перешла в зрительный зал. Каждый отстаивал свою точку зрения. Кое-где в зале вспыхнули потасовки. «Подумать только, - восхищался Сикейрос, - драка народа из-за того, каким должно быть искусство!»

Политическая платформа Сикейроса, его почти фанатическая приверженность идее, благодаря которой он становился даже несправедлив, юмор, находчивость, пафос Риверы придавали этой полемике особую остроту. Закончилась дискуссия вполне в мексиканском духе. В самый напряженный момент, когда казалось, что разрешить яростный спор может только кровь, Сикейрос и Ривера одновременно выхватили автоматические пистолеты. Зал замер. Два выстрела слились в один.

Но ведь стреляли, в сущности, не враги, а союзники. Союзники, увлекшиеся спором о том, как лучше и скорее прийти к общей цели. И поэтому и Сикейрос, и Ривера выстрелили в потолок. На головы развеселившихся зрителей, как вспоминает Пабло Неруда, посыпались тяжелые гипсовые крылья лепных ангелов, украшавших потолок.

Каин в Соединенных Шатах

Пролог кровопролитнейшей трагедии, именуемой второй мировой войной, развернулся в Испании. Сикейрос не мог остаться в стороне. В числе нескольких сот мексиканских добровольцев, из которых домой вернутся только пятьдесят девять, он едет в Испанию воевать.

«Я снова вижу себя шагающим по дороге, с пистолетом на боку. Вижу, хотя тогда нас, меня и моего товарища, скрывали ночь и горы».

Они должны были взорвать склад боеприпасов. Склад охранялся. В окне сторожевой будки были видны фигуры врагов. У входа стоял часовой. Часовой что-то услышал. «Кто идет?» - закричал он.

«Дрожало тело. Жизнь словно обрывалась на серой стене вражеского укрепления. Страх врывался в сознание шквалом. Бежать? Кричать? Может быть, где-нибудь потеряться и все забыть?

Голос часового – как голос смерти. Но я продвигаюсь вперед. Что-то, что сильнее страха и конца, побеждает во мне. Что это? Дело, которое я защищаю. Я революционер, а не наемник. Мой стимул могущественнее дрожи тела. Теперь уже все не важно. Я уже не сожженное поле, где ум - горячий ветер. Я иду почти безмятежно. Так было всегда. Для меня не существует ничего прекраснее действия».

Некоторые воспоминания мучили Сикейроса. Вновь и вновь ему вспоминалось лицо пленного юноши, которого привели на командный пункт полковника Хуана Гомеса. Он был не просто пленный – предатель, которого нужно было расстрелять.

«Война резкими линиями рисует на лицах людей страсти, обнажая тем самым подземные миры душ. Вот почему я смог увидеть в лице осужденного страх, и обиду, и жажду жизни. Но это приоткрылось всего лишь на миг, чтобы смениться презрением к страху, обиде, жизни и нам, его противникам».

Эхо плача

Были воспоминания и светлые. В деревне, где расположилась 46-я моторизованная бригада Сикейроса, верховодила ребятами семилетняя девочка, сущий бесенок. Она целый день носилась с ними, как ветер по деревне.

Однажды она пришла в штаб и попросила проводить ее в к командиру.

- Командир, - обратилась она к Сикейросу, отдав по всем правилам честь, - дети нашей деревни хотят покататься на вашем автомобиле.

Сказать «нет» означало бы для них катастрофу. С этого дня ватага ребят с шумом и гамом каталась на штабной машине.

Когда бригада должна была перебазироваться, девочка опять пришла к Сикейросу. В руках у нее был огромный букет.

Я узнала, что вы уходите. Вы самый лучший человек в нашей деревне. Мы никогда не забудем ваш республиканский автомобиль.

И протянула букет.

- Запомните, - сказала девочка совсем как взрослая, - вот этот цветок от головной боли, этот - меняет цвет лица, а этот – лечит от грусти. Мало ли, что может случиться в дороге!

Можно ли забыть страну, где так яростно ненавидят и так нежно любят, как в Испании!

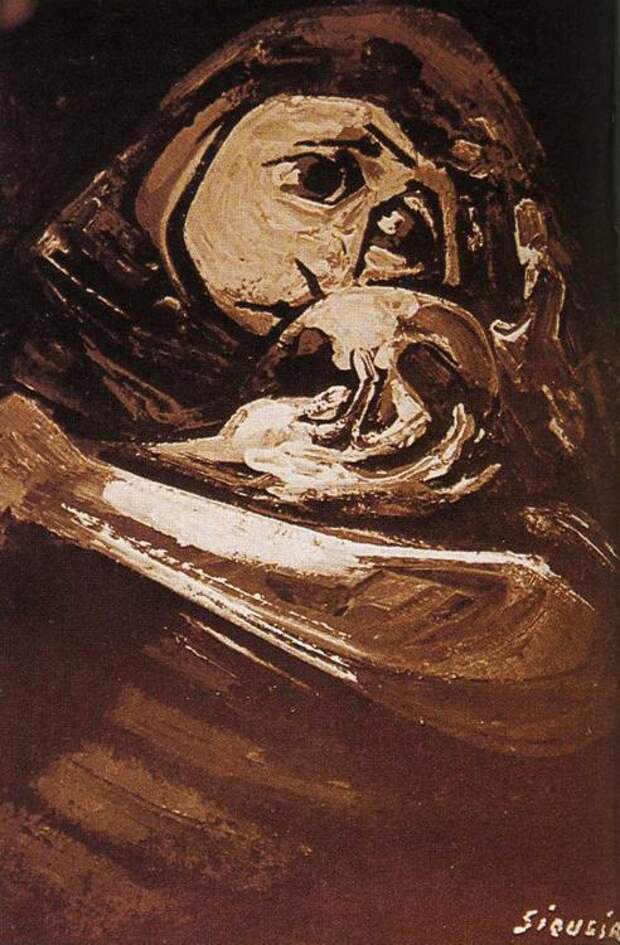

Рыдание

Трагедию испанского народа, для которого начиналась длившаяся почти четыре десятилетия эпоха диктатуры Франко, Сикейрос переживал, как личную драму. Горечью поражения исполнены первые послевоенные полотна. Картина "Рыдание" олицетворяет скорбь. Сикейрос написал картину -реквием.

Автопортрет

Облик нашего века

Sr. W. Kennedy

Хороший сосед

Мексиканский ребенок

Улицы Мехико

Революционер

Женщины Чильпансинго

Хватит

Крестьянская мать

Крик

Христос

Революция

Orozco

Джорж Гершвин

Портрет Октавио Рейеса Спиндолы

Человек с трубкой

Путники

Отдых

Цветы

Танец под дождем

Свежие комментарии